2022年9月16日-17日,第十二屆中國胎兒醫學大會成功舉辦。大會圍繞胎兒疾病宮內診斷和治療的新技術研發進展進行了匯報和成果分享。大會共設置了四大專題,邀請了眾多來自生殖醫學領域、胎兒醫學領域的學術大咖在線進行交流研討,受到廣大專家學者的高度關注,學術交流成果斐然。

9月16日,第十二屆中國胎兒醫學大會在線上如期開幕,同日,會眾生物衛星會也順利召開,受到了來自產科、影像科、新生兒科、兒外科及醫學遺傳學等領域的專家學者的廣泛關注。

本次衛星會以“脊髓性肌萎縮癥在產前篩查與診斷的體會與思考”為主題,由來自深圳會眾生物技術有限公司市場總監王笑迎主持,復旦大學代謝與分子醫學教育部重點實驗室副主任馬端教授與上海市第一婦嬰保健院胎兒醫學科主任孫路明教授分別作了題為《脊髓性肌萎縮癥(SMA)的發病機理》、《脊髓性肌萎縮癥(SMA)的三級防控》的精彩分享。

脊髓性肌萎縮癥簡稱SMA,雖然屬于一種罕見病,但其在人群中的攜帶率高達1/40-1/50,發病率也達到1/6000-1/10000。若夫妻雙方均為攜帶者,將有1/4的幾率生育SMA患兒,給社會和家庭帶來沉重的負擔。

馬端教授簡要講解了SMA的主要致病基因以及發病機制。SMA的主要致病基因是突變的SMN1,95%的SMN1突變形式是外顯子7純合缺失;SMN2與SMN1串聯反相排列,屬于假基因,與SMN1相比有5bp差異,其中1個存在于外顯子7。

SMA致病基因SMN1編碼的SMN蛋白是真核細胞生物生存所必需的管家蛋白。SMN作為亞單位與Sm蛋白結合,參與剪接體蛋白復合物的組裝,調節mRNA的轉運、代謝和翻譯。同時,SMN還參與運動功能蛋白質的組裝,與細胞的能量也有密不可分的關系。

如果SMN出現問題,除了影響多種基因的剪接,導致細胞出現死亡,出現退行性病變等情況以外,還會影響到很多細胞的功能,尤其是神經元功能,同時也會導致神經和肌肉連接部位出現問題。

馬端教授還指出分析了SMN1與SMN2的不同之處:SMN1在沒有突變的情況下,能夠編碼100%正確的蛋白,而SMN2在正常情況下,可以編碼10%左右的正常蛋白。一旦SMN1出現突變,失去了編碼蛋白質的功能,便依靠SMN2進行編碼。因此SMN2拷貝數越多,編碼的蛋白也越多。馬端教授最后總結,臨床上患兒的癥狀一方面與SMN1的突變有關,另一方面也與SMN2的拷貝數有關。

SMA作為一種嚴重致殘,嚴重者致死的罕見病,遵循著出生缺陷三級防控的管理框架。孫路明教授指出,針對SMA的防控可分為三級預防。

一級防控,對于已經生育過SMA患者的高危家庭,應了解夫妻雙方是否為攜帶者,做好SMA精準診斷。另外孫路明教授提到,由于SMA攜帶率較高,目前國內外指南的SMA共識,均建議表現健康人群在婚前檢查或備孕時進行攜帶者篩查。

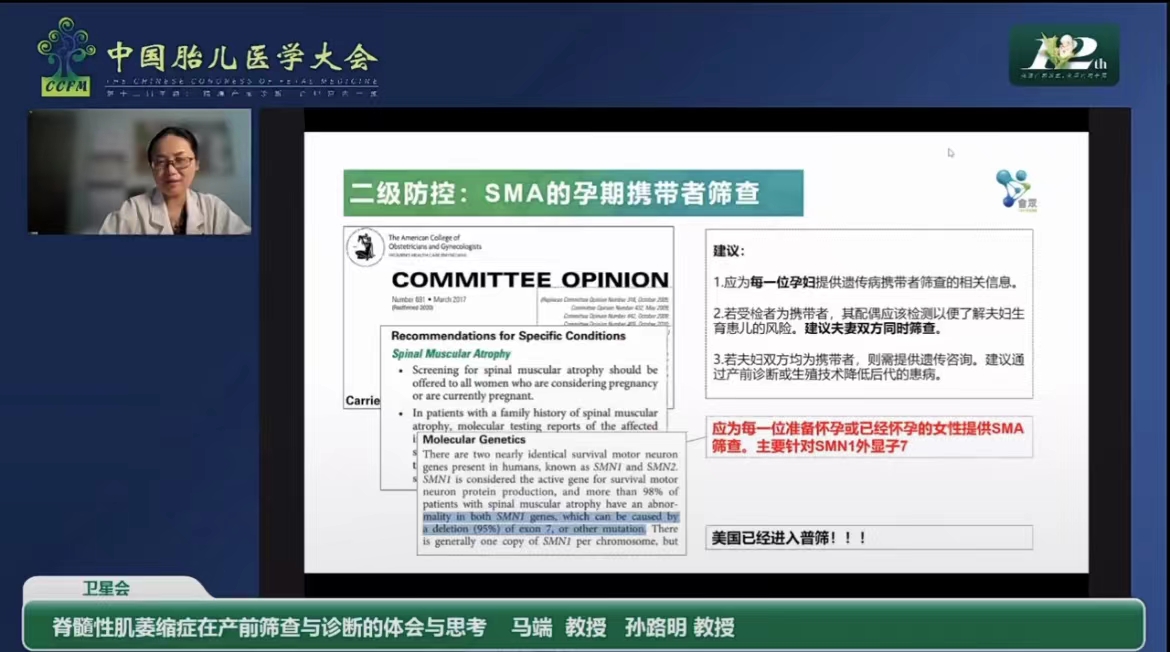

二級防控,應在早孕期為尚未進行SMA篩查的孕婦提供SMA篩查的相關信息,建議夫妻雙方同時篩查。若夫婦雙方均為攜帶者,則需提供遺傳咨詢,可通過產前診斷或生殖技術降低后代的患病。

孫路明教授提到,一般產檢項目無法篩查出SMA。基于SMA發病的遺傳機制,在孕早期進行SMA檢測時主要針對SMN1的外顯子7進行篩查。此外,孫路明教授認為,篩查并不是最終的診斷,應配備有完善的檢測前的遺傳咨詢,需告知受檢人可能出現的殘余風險,尊重病人的知情選擇權。

如果錯過早孕期篩查,一般建議進行新生兒的篩查,即三級防控。新生兒的篩查指早期的篩查、干預,干預越早,SMA患兒預后效果越好。

孫路明教授最后總結,我們不可能避免所有SMA患兒的出生,但是三級防控能夠減少SMA患兒的出生,減少SMA患兒的不良結局。

SMA所有臨床前和臨床研究表明,早期治療干預,最好是癥狀前干預,可取得最佳效果。會眾生物希望通過本次衛星會呼應國家對罕見病的關注,為我國出生缺陷防控、SMA診療事業貢獻一份力量。